Dans le secteur de l’eau - qu’il s’agisse de production d’eau potable, d’assainissement ou d’irrigation - la supervision des infrastructures et des processus s’appuie sur les mêmes outils SCADA que ceux utilisés dans l’industrie. Mais la réalité du terrain et les impératifs du secteur obligent à repenser la manière dont on conçoit, déploie et exploite ces outils. Voyons ce qui rend le secteur de l’eau si particulier - et pourquoi il exige des solutions de télégestion taillées sur mesure.

Supervision des réseaux d’eau : des spécificités propres au secteur

Une ressource d’importance vitale

Les agences et sociétés en charge des différentes activités liées à l’eau exploitent une ressource d’importance vitale. Leur préoccupation majeure est donc de protéger et distribuer un bien essentiel à la santé et à l’économie.

Elles font ainsi face à de fortes exigences sur les plans :

- sanitaires, avec des normes strictes de qualité de l’eau et la nécessité de détecter toute anomalie bactériologique ou chimique

- environnementaux, avec l’exigence de préserver la ressource, de limiter sa consommation, notamment en éduquant les populations, et de la protéger des pollutions tout en approvisionnant les usagers

- opérationnels, avec la nécessité d’optimiser les coûts, de maintenir l’outil de production et d’assurer une disponibilité en continu et donc une exploitation 24H/24H avec un système d’astreintes.

Un territoire élargi à surveiller

La supervision de la gestion de l’eau se distingue par l’étendue du territoire couvert. Ce n’est par hasard que l’on parle de télégestion - à distance du terrain donc. Les installations à piloter sont souvent très éloignées les unes des autres, situées parfois dans des zones mal couvertes en télécommunication. Cela impose une architecture robuste, capable de gérer des communications intermittentes et de garantir la remontée d’informations critiques en toutes circonstances.

De fait, le système de télégestion doit aussi être accessible en mobilité pour les équipes d’intervention qui peuvent se trouver à plusieurs dizaines de kilomètres du centre de supervision. Là encore, on s’éloigne des standards industriels : rares sont les secteurs où les équipes doivent pouvoir superviser en mobilité des installations aussi dispersées.

Des installations diverses aux exigences multiples

Autre spécificité du secteur : la grande variété des installations à superviser. Selon qu’il s’agit de réseaux d’irrigation (eau brute), de distribution (eau potable), d'assainissement (eaux usées), de stations de captage ou de pompage, d’usines telles que les stations d’épuration ou de réservoirs, chaque équipement a ses propres priorités, contraintes et indicateurs de performance. Ces installations comportent souvent des matériels de générations différentes - par exemple, leurs automates. À cela s’ajoute une diversité de capteurs (débit, pression, niveau, qualité de l’eau, météo) et de formats de données, qui rendent l’intégration complexe. Les attentes sont également très élevées : données horodatées à la source, alertes en temps réel, traçabilité des interventions, reporting automatisé, conservation des historiques, ou encore audits périodiques.

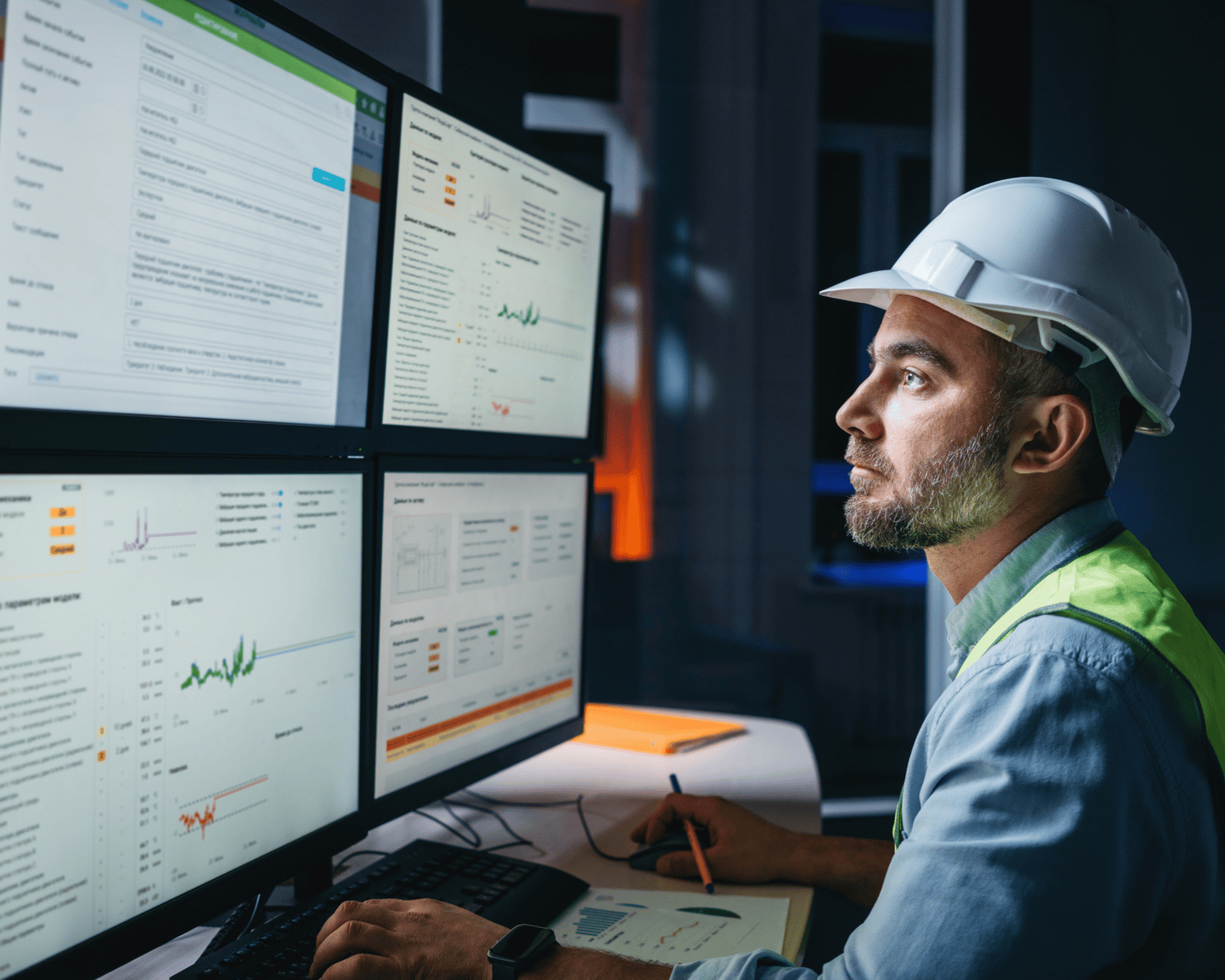

Des données complexes et volumineuses

La télégestion de l’eau implique la collecte de milliers de points de mesure, généralement relevés toutes les 15 minutes, mais parfois plus et jusqu’à toutes les secondes selon la criticité des données : niveau des réservoirs, débits instantanés, états d’équipements, valeurs analytiques, alarmes en temps réel… La complexité provient aussi de la diversité des sources : automates hétérogènes, capteurs IoT, fichiers d’export, API tierces, etc…

Certaines de ces données forment des séries temporelles riches et complexes. Analysées dans la durée, avec parfois l’aide d’outils d’IA pour simuler des scénarios avancés, elles permettent le suivi des tendances, la détection de dérives/fuites et la planification des interventions, tout en écartant les données incohérentes.

Cela implique souvent le recours à deux moteurs de bases de données complémentaires :

- une base relationnelle, pour les données métiers structurées (interventions, rapports, consignes…)

- et une base de données temporelle (Timeseries), optimisée pour le stockage et l’analyse de mesures horodatées à haute fréquence (pression, débits, alarmes, etc.).

Le système de télégestion doit être capable de stocker ces données correctement horodatées, et de fournir des vues consolidées pour permettre des analyses transversales. C’est la condition pour une prise de décision rapide, documentée et conforme aux exigences réglementaires.

En outre, la volumétrie des données requiert une infrastructure dimensionnée pour absorber la charge tout en restant rapide et réactive - même en cas d’accès distant ou mobile.

Les défis et bénéfices

de la télégestion de l’eau

Ces défis ne peuvent être abordés avec une approche standard de supervision industrielle : ils exigent une compréhension fine des réalités locales, des types de réseaux et de stations concernés. D’un opérateur à l’autre, la télégestion doit être construite sur mesure, à partir de socles techniques ouverts, sécurisés et configurables.

Les défis d’un pilotage moderne pour les responsables de télégestion

Les responsables de télégestion doivent jongler avec une multitude de contraintes humaines et techniques pour répondre aux attentes des collectivités, syndicats mixtes, délégataires ou régies.

- S’assurer que les systèmes SCADA intègrent des fonctionnalités adaptées aux architectures de communication, comme l’horodatage à la source des données de process, essentiel pour garantir la fiabilité des analyses en cas de latence ou de rupture de liaison.

- Gérer les contraintes liées à l’astreinte informatique, en garantissant un accès à distance sécurisé, une disponibilité des systèmes 24/7, une gestion robuste des notifications d’alerte, et une architecture redondée.

- Assurer l’interopérabilité avec une grande variété d'applications (SIG, GMAO, ERP, hypervision, etc.), ainsi que l’intégration d’équipements et de protocoles différents.

- Garantir la cybersécurité : protéger l’ensemble (très étendu) du système de télégestion et de collecte de données, qui inclut les réseaux informatiques de communications (VPN, APN…), contre les intrusions, les attaques extérieures, les erreurs de manipulation. Cela impose des précautions particulières dès la conception du système (communication, connectivité), ainsi que lors de la mise en œuvre de politiques préventives d’analyses de risques et de réduction de la menace.

- Rendre la donnée compréhensible et exploitable par des profils très variés avec des interfaces adaptées : agents d’exploitation, techniciens, responsables d’agence, mais aussi élus ou partenaires institutionnels.

- Tendre vers un pilotage de la performance par la donnée, avec des indicateurs consolidés, des courbes de tendances, la génération automatique de rapports d'activité — autant de fonctionnalités souvent réunies dans des plateformes d’hypervision. Celles-ci permettent d’exploiter efficacement les données collectées, tout en répondant aux impératifs de conformité réglementaire, de traçabilité de la production, et de transparence vis-à-vis des collectivités.

Des bénéfices concrets sur le terrain

De nombreuses collectivités et exploitants constatent que les systèmes de télégestion modernes délivrent des bénéfices uniques :

- Une réactivité accrue face aux incidents et aux fuites, grâce aux alertes et à la disponibilité de l'information sur le terrain,

- Une meilleure gestion de l’énergie, en adaptant par exemple les pompages aux heures creuses,

- Une réduction des déplacements grâce au pilotage à distance et à la supervision sur mobile,

- Une meilleure anticipation des pannes et une meilleure planification de l’entretien des installations par l’analyse des dérives ou des fuites,

- Un ajustement de la production à la demande, en intégrant de multiples données - prévisions de consommation, facteurs météorologiques, hydrologiques, topographiques, moteurs d’intelligence artificielle,

- Et plus largement, la possibilité de développer des applications ciblées grâce à la disponibilité des données de qualité, contrôlées, structurées, exploitables de façon homogène : détection de variations de flux (fuites), détection d’intrusions d’eaux parasites (eaux pluviales dans le réseau d’assainissement par exemple).

Entre les contraintes de terrain, les exigences de conception et les bénéfices qu’elle engendre, la télégestion de l’eau n’est pas une supervision comme les autres. Elle implique des outils conçus avec et pour les exploitants, capables de s’adapter à des réalités complexes et évolutives. Elle est un levier stratégique pour sécuriser les réseaux d’eau, améliorer la performance, et répondre aux défis environnementaux et écologiques actuels.

Vous pilotez un service d’eau ou d’assainissement ? Parlons de vos besoins concrets. La télégestion, et au-delà, la maîtrise de votre performance par la donnée, peuvent devenir de véritables alliées de terrain !

Découvrez deux de nos réalisations concrètes dans le domaine de l'eau

Nos solutions terrain, au service de vos enjeux industriels.

Des applications de surveillance avancées pour les Eaux de Marseille pour contrôler les flux et détecter les anomalies des réseaux d’eau potable et d’assainissement.

[CAS D'USAGE]

Une plateforme unifiée pour Veolia Eau France : supervision centralisée des réseaux d’eau potable et d’assainissement, intégrant plus de 100 000 équipements pour détecter les anomalies et optimiser les opérations.